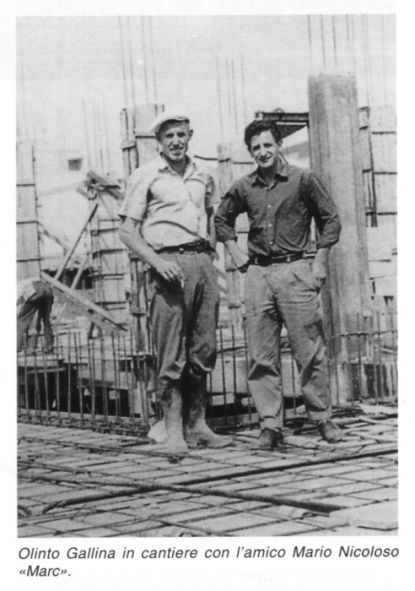

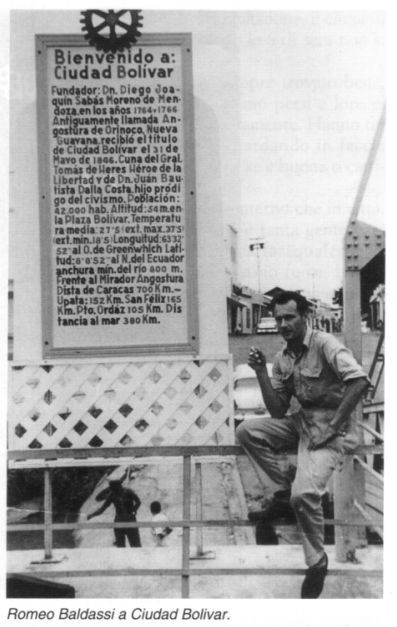

| UN PAESE STRAORDINARIO Già pochi giorni dopo la fine della seconda guerra mondiale la situazione appariva drammatica: Buja era un paese povero, povero, povero. L'unica ricchezza era il passaporto, che permetteva di andare a cercar da vivere altrove. Si decise così di andare a cercare lavoro all'estero. L'emigrazione dei Bujesi verso il Venezuela cominciò nel 1946 e fu proprio un Bujese di nome Mario Nicoloso, col passaporto numero 6, a partire per primo verso quella terra. Nel 1948, poi, cominciò la più grande emigrazione bujese tramite il Governo venezuelano come incremento per l'agricoltura del paese. Si emigrava infatti con la richiesta dell'Istituto Nazionale Agrario del Venezuela. Si arrivava là con tutte le documentazioni possibili: certificati di salute, di buona condotta, di non appartenenza a partiti politici, di stato civile... tutto! Negli anni tra il 1950 e il 1955 l'emigrazione diventò veramente massiccia: fino agli 70 c'erano laggiù 550 Bujesi! Il massimo movimento di Italiani si è avuto negli anni '80', con mezzo milione di nostri connazionali. 10 avevo 24 anni quando sono partito. Era il 1950. Avevo già un compromesso di lavoro per ché chiamato da alcuni parenti che già risiedeva no in quel Paese e per sei anni ho lavoratori con loro, nell'edilizia. Il mio amico Romeo Baldassi, invece, è partito nel 1955, dopo essere stato in Lussemburgo ed ha fatto sempre il muratore. E' rientrato definitivamente in Italia nel 1960. Il momento più penoso era quello in cui la nave si staccava dal porto. Io sono partito da Genova ed il viaggio è durato 15 giorni. Partivamo con spirito quasi aggressivo, con tanta voglia di fare, di guadagnare, di lavorare, di migliorare. Per superare la malinconia della partenza, quando piccoli gruppi stavano per mettersi in viaggio, mentre mamme, mogli e fidanzate piangevano noi si festeggiava cantando "Anìn, varìn furtune". C'erano mamme che lasciavano i figlioletti per raggiungere i mariti laggiù ed aiutarli nel lavoro. Le donne sono state di grande aiuto. Il costo del biglietto della nave era di 116 mila lire, mentre l'aereo costava trecentomila lire: un costo che nessuno si poteva permettere. Quando sono arrivato io, ho trovato un paese non povero, ma primitivo. Il progresso non era giunto. Le strade non erano asfaltate, ma bianche, battute. La viabilità l'hanno creata gli Americani per lo sfruttamento dei pozzi petroliferi. Noi Bujesi degli anni in cui sono partito io, arrivando là trovavamo già un impiego immediato, grazie ai nostri concittadini che ci avevano preceduto. Ben diversamente erano andate le cose a loro: chi non aveva un contratto di lavoro, veniva accolto in una specie di campo profughi, con tre dollari al giorno per sopravvivere fino alla sistemazione definitiva. Era comunque una forma di protezione nei loro confronti. Noi di Buja abbiamo cominciato il lavoro nel campo dell'edilizia, poi, secondo una vocazione ereditaria, abbiamo seguito la tradizione di fornaciai. Ci mancava il nostro ambiente, ma l'abbiamo ricostruito con la fraternità tra persone che si conoscevano, tanto che potevamo permetterci di isolarci dalla comunità circostante trovandoci tutti presso la sig. Rosina Revelant, di Magnano in Riviera, in un locale chiamato "L'8° Alpini", dove ci riunivamo per superare la nostalgia. Comunque, in tutta onestà, siamo stati accolti a braccia aperte, soprattutto noi del 1950, anche perché il dittatore di allora aveva in mente di rinnovare il Paese con gente di sangue europeo, ed in particolare italiano. Dov'ero io c'era gente di Buja, Gemona, San Daniele, Tarcento, Spilimbergo, e, in minor misura, Cividale e Gorizia. Abituarsi al clima non è stato difficile: ce l'abbiamo fatta in un paio d'anni. Io, Romeo, sono partito dal Lussemburgo in dicembre, con 18-20 gradi sotto zero e quando sono arrivato in Venezuela, a gennaio, ho trovato 40 gradi di caldo! Là tutto l'anno il clima è uguale: ci sono, diciamo, due stagioni, quella delle piogge e quella della siccità, ciascuna di sei mesi. Questa terra si trova all'incirca all'equatore, perciò la notte dura sempre quanto il giorno ed il passaggio dal buio alla luce e viceversa non dura più di dieci minuti. Le abitazioni erano di stile coloniale, realizzate dagli Spagnoli che avevano conquistato il Sud America. Erano di terra cruda, non cotta, con muri di spessore immenso ed intonacati e coi tetti di paglia o canna. Per la lingua non ci furono difficoltà, perché lo spagnolo è simile all'italiano ed in due mesi potevamo benissimo conversare con la gente del posto. Diversa la situazione col cibo: là si usavano tanti fagioli e carne, per altro buonissima, ma a noi piacevano la pasta, la polenta, così ci siamo organizzati in proprio incaricando una persona (per noi una donna) che curava la mensa. Al mattino si beveva solo il caffè, a mezzogiorno un panino alla buona in cantiere, ma la sera il pasto era completo. Il clima andava a vantaggio delle donne per quanto riguarda il vestiario: potevano usare sempre le maniche corte. Noi uomini, invece, dovevamo osservare regole precise: per andare in chiesa, in un locale pubblico o per attraversare la Piazza della capitale dove c'è il monumento a Simon Bolivar, eroe nazionale, bisognava avere la cravatta! La religione prevalente, al novanta per cento, era quella cattolica, ma c'erano anche altri culti. Ma torniamo al lavoro. Noi avevamo uno scopo da raggiungere, senza il quale nessuno pensava di tornare a casa, perciò tutti si davano un gran da fare. Io, Olinto, lavoravo nei laterizi. Per legge doveva essere impiegata la manodopera locale al 75%, ma i posti chiave dell'industria andavano sempre a noi. Io, Romeo, lavoravo alla costruzione di un grande hotel sulla spiaggia insieme a otto friulani e 40-45 venezuelani. I bujesi erano cinque: Valdi Nicoloso, capo cantiere, poi Beppino, Bruno, Renzo ed io. A volte si lavorava anche di notte e se c'era da fare il getto di calcestruzzo si continuava fino alla fine. Della nostra paga mandavamo a casa 100. 000 lire al mese, un milione di oggi. La moneta di laggiù si chiama Bolivar. Quarant'anni fa valeva al cambio- dollaro 190- 200 lire, ma oggi non vale più di 3 lire e 40 centesimi. La crisi è cominciata nel 1985. Il Bolivar non è sul mercato monetario internazionale e deve essere sempre cambiata tramite dollaro, marco, franco svizzero. Gli spiccioli erano in monete d'argento, i pezzi grossi in carta. Il denaro non ci dava sempre serenità, perché la nostalgia di casa era più forte e solo l'amicizia con altri friulani ed italiani ci aiutava a superarla. Dov'ero io, la colonia italiana era la seconda per numero, dopo di quella spagnola e prima di quella portoghese. Vi erano anche i rifugiati della guerra, senza patria: Polacchi, Cechi, Rumeni, Russi. Rari i Tedeschi e gli Inglesi. Gli Africani si trovavano già là perché portati nei secoli precedenti come schiavi. Gli Americani, detti "Yankee" avevano ed hanno il potere economico grazie al petrolio. Il Venezuela è grande tre volte l'Italia, disabitato nella zona centrale e diviso in due dal fiume Orinoco, a sud del quale ci sono ancora terre inesplorate abitate dagli Indios. L'attività produttiva e commerciale si svolge prevalentemente lungo la costa, dove ci sono i pozzi di petrolio. È una terra molto ricca, specialmente di ferro. Petrolio e ferro sono regolati, per lo sfruttamento, da un contratto di 99 anni che ha lo scopo di evitare che, al 100° anno, coloro che gestiscono il pozzo o la miniera possano diventare padroni per un diritto simile a quello dell'usucapione in Italia. I minerali colorano i corsi d'acqua dando loro diverse sfumature, se visti dall'alto. Lungo uno dei fiumi c'è la cascata più alta del mondo, detta "Salto". La grande pianura è detta "iano", che vuoi dire "il piano" e vi si trovano grandi allevamenti di bestiame. Ogni località abitata ha un suo piccolo aeroporto, perché le grandi distanze si possono superare solo con l'aereo. Il piano è infinito, non ha punti di riferimento, tutto è uguale. Quando andavamo a caccia, noi ci dovevamo far guidare da un indigeno perché altrimenti ci perdevamo nonostante portassimo la bussola. Loro, solo con l'aiuto delle stelle, se la cavavano benissimo. Caracas è la capitale, fondata dagli Spagnoli nel 1520 con un nome assegnatole in onore del capitano Diego De Losada. Il nome attuale proviene dalle parole "Caracò, caracò", che erano il grido di guerra con cui gli Indios accolsero gli Spagnoli. Questi, certamente per nostalgia, hanno dato nomi di città del loro Paese ad altri insediamenti, come Barcellona, Porto la Cruz, Valencia. Maracaibo è la capitale del petrolio. Città Bolivar è stata così chiamata in onore del Liberatore: è stata una lite in famiglia, perché era spagnolo anche lui! Politicamente il Venezuela è una federazione di 22 stati con due territori; la Costituzione datagli dal Presidente Guzman, tedesco, nel 1890 è ancora la stessa. I "territori" sono aree praticamente ingovernabili, dove non esiste attività commerciale. Qui si fermarono dei Bujesi (un certo Livio Calligaro è ancora là, sposato, con figli) che cercavano l'oro. Un tempo la ricerca si faceva col setaccio, ora con le idrovore, ma è sempre un'attività a rischio, che non si può svolgere senza adeguate protezioni dalla delinquenza locale. È abbastanza comune che la gente, in Venezuela, giochi con le iguane come se fossero gatti. Le iguane, rettili di due metri, mangiano topi e rane. C'è poi il "tragavenado" che vuol dire "capriolo inghiottitore" e c'è il serpente più grosso, l'anaconda. La carne di serpente è abbastanza gustosa e si cucina con diverse salse. Io, Olinto, sono rimasto in Venezuela per 38 anni e sono rientrato dieci anni fa. Dopo la partenza, ho rivisto Buja a distanza di 7 anni. Sono tornato solo e semplicemente per la voglia di tornare. Non mi sono mai fatto una famiglia laggiù proprio perché sapevo che sarei tornato e che, se avessi sposato una ragazza di laggiù, per quanto brava e graziosa come ce n'erano tante, non avrei potuto portarla qui, dove avrebbe sofferto il freddo e la nostalgia. Sono tornato in Venezuela due anni fa ed ho trovato grossi cambiamenti, soprattutto un grave degrado economico dovuto in parte all'inflazione. Là ci sono ancora circa 300 Bujesi, compresi gruppi familiari e ne ho incontrati molti. Io, Romeo, sono ritornato qui nel 1960. Dopo il 1958, anno in cui ci fu la rivoluzione, il clima di Caracas era pericoloso e dopo le 6 di sera non si poteva uscire. Io, comunque, mi sono sempre trovato bene, anche con gli Indios: ci eravamo persi e loro ci hanno aiutati. Brava gente, veramente. Hanno un intuito formidabile e solo guardando in faccia una persona sanno cosa pensa, se è buona o cattiva. Ci siamo trovati meglio all'interno che in città. La città è pericolosa perché c'è tanta gente che, per vivere, deve arrangiarsi a far qualcosa. I "campesinos", invece, che vivono fuori, hanno tutt'altra mentalità: rispettano la persona educata che li rispetta, ma non accettano i prepotenti. Come dar loro torto? Intervista rilasciata agli alunni del 2 ° ciclo della scuola elementare "Caterina Percoto" da Olinto Gallina di Ursinins Piccolo e da Romeo Baldassi di Arrio |