Che cos’è, o meglio che cos’era, la Patria del Friuli? Quando e perché la nostra regione fu chiamata Patria? Questi i quesiti ai quali fui chiamato a rispondere, con Giuseppe Bergamini, all’inizio del 2007 per incarico della Provincia di Udine.

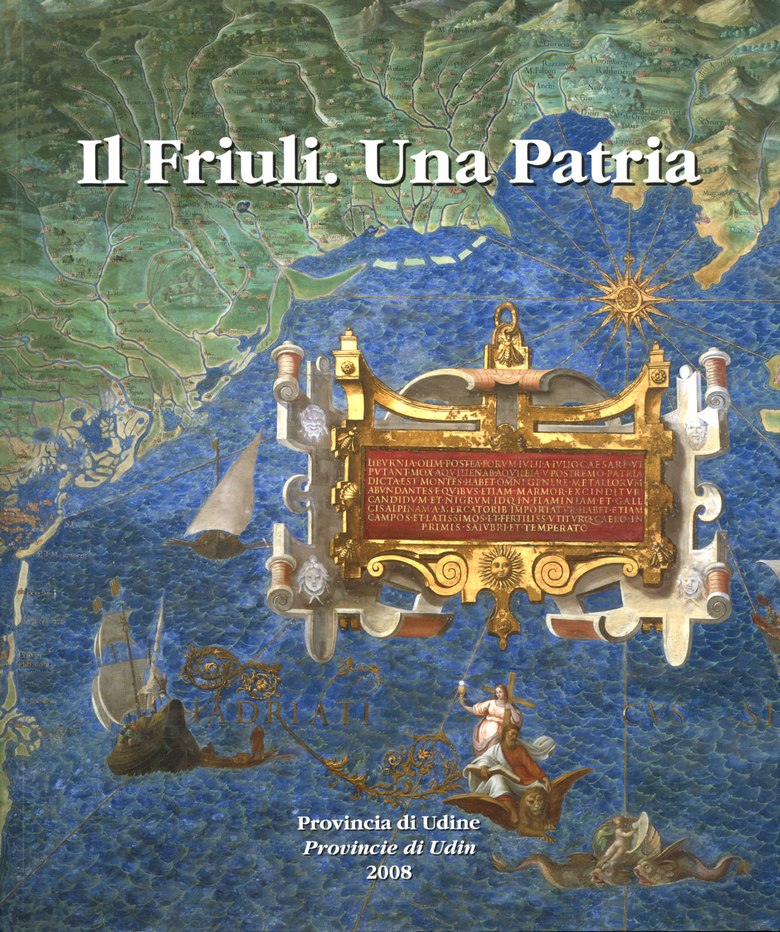

Il lungo lavoro dell’indagine multidisciplinare, riproposto qui in sintesi ai lettori di “Buje pôre nuje”, si materializzò alla fine in una mostra, rimasta aperta a Udine nella chiesa di Sant’Antonio Abate dal 2 maggio al 15 giugno del 2008, e in un corposo catalogo intitolato: “Il Friuli. Una Patria”.

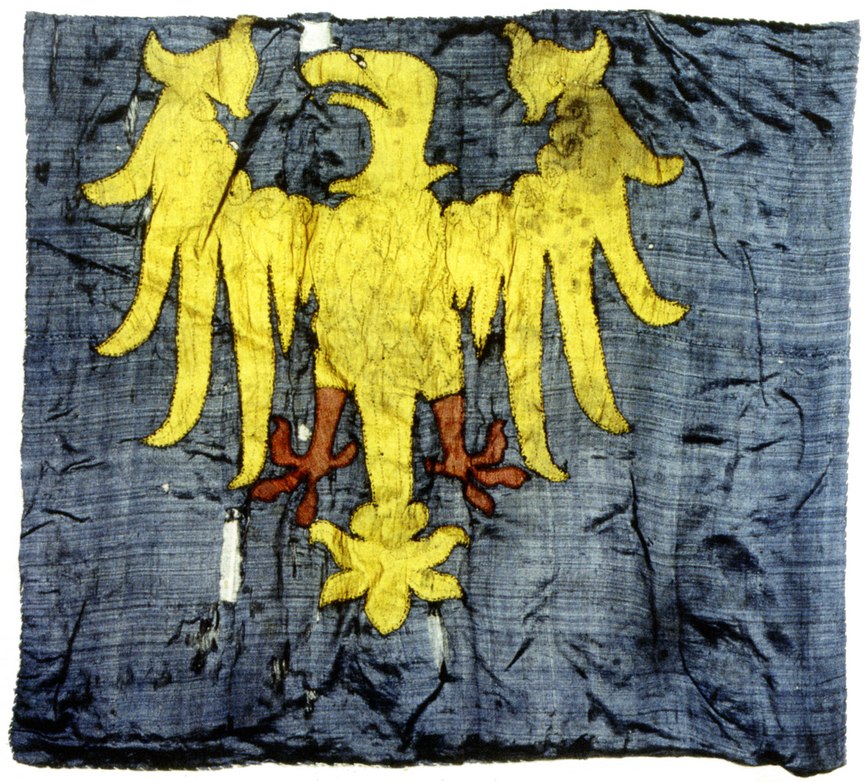

Udine, Museo del Duomo: l’Aquila d’oro in campo azzurro sui paramenti del Patriarca Bertrando.

La Carnia protostorica

Tito Livio scrisse (Annali, 39,22) che una tribù di Galli transalpini si spinse in “territorio veneto”, cioè nell'attuale Friuli, nel 186 avanti Cristo, ma l’analisi dei reperti e alcuni accenni contenuti in fonti greche, ci autorizzano a ritenere che la celtizzazione della regione doveva essere più antica. Il passo liviano, può indurre in errore se interpretato alla lettera. Del resto lo stesso Livio, poco più tardi (Annali 40,34), si corregge scrivendo che la colonia latina di Aquileia fu fondata, cinque anni dopo, nel “territorio dei Galli”.

Per sapere tuttavia quale fosse la tribù gallica stanziatasi sulla terra che noi oggi chiamiamo Friuli, risulta preziosa la testimonianza di Plinio il vecchio. E’ lui che la definisce “Carnorum regio”, ovvero “Carnia”, confermando così quanto già aveva scritto Strabone nella sua “Geografia”.

Carnia è dunque il primo nome del Friuli, ma il macrotoponimo indicava una regione gallica molto più vasta della terra che oggi si designa con tale nome. I glottologi affermano, infatti, che la radice celtica car (pietra, sasso), presente in macrotoponimi disposti in continuità territoriale (Carso, Carniola, Carinzia ...), in alcuni idronimi con vocale mutata in ‘o’ (Cormôr, Corno ...), sta a dimostrare l’esistenza di una più vasta “carnia”, collocata da Strabone al di sopra o al di là dei Veneti.

La presenza gallica in epoca preromana è testimoniata da molti reperti di grande interesse, come le monete, i bronzetti, le ceramiche rinvenute in varie località; le tombe realizzate secondo i canoni della cultura di La Tène e i mascheroni del cosiddetto ‘ipogeo celtico’ di Cividale.

Ma ancora più espliciti, e più importanti come documenti di lunga durata, sono le numerose iscrizioni d’Aquileia dedicate al culto di Beleno, il dio solare dei Celti, vivo anche nel toponimo Beligna e nel nome del colle Bellino a Dernazzacco (Cividale). E, come è stato più volte scritto, in molti nomi di luogo con desinenza in –acus o –icus: come Martignacco, Bicinicco, eccetera, e in alcuni idronimi, fra i quali spicca il Tagliamento, il “fiume dei tigli”.

I confini del Friuli storico

Il territorio della nostra regione è delimitato da quattro lati aperti, perché il Livenza e la bassa soglia del Carso sono accidenti fisici di scarso rilievo, disposti a ovest e a est fra le Alpi più basse e valicabili della catena e il piatto lido dell’Adriatico: un territorio che poteva essere definito, dall’interno, soltanto da forze storiche persistenti e di lunga durata, etniche, culturali, religiose, economiche, politiche.

Se vogliamo una descrizione esatta del territorio dei Carni nel tempo della fondazione di Aquileia da parte dei Romani, possiamo leggere la Naturalis Historia di Plinio il Vecchio, il quale dapprima elenca i fiumi che bagnano il territorio della colonia, Tagliamento, Varmo, Stella, Ausa, Torre e Natisone, e poi esplicitamente afferma che questa è la “Carnorum regio”. Tolomeo, a sua volta, ci soccorre scrivendo che sono città carniche Aquileia, Forum Iulii (oggi Cividale) e Concordia.

Il ‘Friuli storico’ è, quindi, la regione formatasi nella protostoria e mirabilmente descritta da Plinio e Tolomeo nell’antichità classica.

I suoi confini possono essere definiti “storici” perché si andarono formando per effetto della meccanica politica europea, non per patti feudali o per trattati: non c’era, quindi, in partenza il progetto di creare una nuova regione!

Quando e perché

Lo “stampo” carnico fu ridotto di dimensioni dalla colonizzazione latina, che si dilatò da Aquileia sul territorio che poi finì per chiamarsi Friuli, e trovò nel ducato dei Longobardi (568-776) la sua definitiva compattezza. Già nel tempo del dominio franco la regione doveva apparire come un “patria”, cioè come una provincia che si distingueva dalle altre perché obbediva a un’unica legge. Everardo, duca franco del Friuli (846-868), fu infatti chiamato princeps patriae in un inno aquileiese.

Al fine della definizione territoriale furono, quindi, importanti gli enti politici che nei secoli si dimensionarono sul calco protostorico dei Carni; ma fondamentale, anche perché di più lunga durata, fu la presenza e l’azione del patriarcato d’Aquileia che, già prestigioso nella tarda Antichità per dottrina e spirito missionario, divenne sempre più ricco in senso patrimoniale e quindi più forte anche in senso politico. Intorno all’anno Mille, infatti, i patriarchi disponevano di un vasto complesso patrimoniale immunitario che tendeva a feudalizzarsi e fu trasformato in ducato nel 1077.

Nell’ambito dello Stato patriarcale, fra il 1077 e il 1420, si verificarono fenomeni storici che ulteriormente accrebbero il sentimento autonomistico degli abitanti del Friuli, ritenuti diversi ed estranei da chi li guardava da fuori (secondo Dante i friulani eruttavano “ces fastu”): la nascita e la diffusione della lingua friulana; la riapertura al commercio, in particolare quello del ferro, dell’antica strada romana per il Noricum (Carinzia e Stiria); la presenza dell’esercito friulano; la monetazione aquileiese; lo sviluppo di nuove città (Tolmezzo, Gemona, Venzone, Sacile…); la nascita e la vita del Parlamento, che si autodefiniva Colloquium Patriae Fori Iulii; la nascita di una letteratura in friulano; la presenza sul territorio di forme d’arte caratteristiche, come la scultura lignea e le chiesette votive; il rito aquileiese nella liturgia…

Dentro il contenitore politico-religioso dei patriarchi si andava quindi formando un piccolo Stato nazionale, capace di infondere nella popolazione, e in particolare nelle classi alte, un vivo senso di appartenenza, come dimostrano le fonti di seguito citate.

Quel piccolo Stato nazionale non riuscì peraltro a durare nel tempo perché dopo la conquista veneziana del 1420 il Friuli fu progressivamente devitalizzato dalla politica conservatrice della Repubblica e da tre avvenimenti di grande portata: la divisione della Regione in Friuli veneto e Friuli austriaco dopo la guerra del 1508-1516; l’abolizione del rito aquileiese nel 1596; la soppressione del patriarcato religioso nel 1751, che ripeteva in fotocopia ecclesiastica la divisione politica maturata sul principio del Cinquecento.

Nonostante tutto, il Friuli fu chiamato Patria e considerato come un’unica regione fino al 1797, quando Napoleone, il 17 ottobre, ne stilò l’atto di morte.

Non sappiamo quando il Friuli fu chiamato “patria” per la prima volta, ma è certo che il termine non fu derivato da “patriarcato”. Sappiamo, invece, perché, e ciò avvenne sicuramente quando divenne un ducato per effetto del diploma imperiale del 1077. Scrive Gian Domenico Ciconi in “Udine e sua Provincia del 1862:

“Patria del Friuli era una divisione etnografica per non dir nazionale, e indicava un popolo convivente sotto la stessa legge in una data estesa regione. Così eravi la Patria di Vaud, la Patria di Savoia, la Patria di Provenza. Mentre la Patria de’ Veronesi, Vicentini, Padovani, Trevisani, limitavasi al territorio delle città e luoghi dipendenti, cioè ad una provincia, i Friulani consideravano lor Patria l’aggregato di varie piccole provincie, e deliberavano nel lor Parlamento guerra, pace o tregua per tutta la Patria, o pubblicavano leggi pel buono stato dell’intera Patria. Perciò questa denominazione indicava nel Friuli se non una tal quale nazionalità, certamente una specie di confederazione, un’autonomia regionale. Forse una delle conseguenze di questa forma di governo fu che nessun comune della Patria venne tiranneggiato da qualche suo potente cittadino”.

L’unità della Patria, che coincideva con lo Stato patriarcale, fu spezzata come sappiamo nel 1516, alla conclusione della prima guerra fra Venezia e Austria. Da allora il concetto di Patria in senso giuridico si restrinse al solo Friuli Veneto o udinese, ma nella coscienza popolare e nella cultura fu sempre considerato nella Patria, in senso linguistico e religioso, anche il Friuli austriaco o goriziano (si veda, ad esempio, le citazioni delle seguenti date: 1602, 1635, 1775, 1798).

Il confine casualmente determinato dall’esito della guerra del 1508-1516 seppe resistere alle riforme napoleoniche e alla terza guerra di indipendenza. Cancellato alla fine della prima guerra mondiale, fu subito ripristinato, in via convenzionale, non giuridica o amministrativa, dalla Venezia Giulia, regione inventata a tavolino da Graziadio Isaia Ascoli nel 1863. Sopravvisse anche alla seconda guerra mondiale e, ancora convenzionalmente, fu accolto dalla riforma regionalistica: invano cercheremmo, infatti, la definizione della Venezia Giulia nella legge costituzionale del 31 gennaio 1963. E sempre senza la dovuta precisione viene correntemente usato nella storiografia e nel giornalismo.

La Patria nei documenti storici e letterari

Per una corretta comprensione della storia della Patria, i lettori devono conoscere alcuni strumenti fondamentali, chiamati Patriarcato, Diocesi e Metropoli di Aquileia; Patriarcato di Grado; Stato feudale o patriarcale; Patria del Friuli, Parlamento della Patria, sinteticamente illustrati nel volume “Il Friuli. Una Patria” dello scrivente e di Giuseppe Bergamini, o in altre fonti.

Qui di seguito, vengono elencati documenti che attestano la lunga vita della Patria del Friuli, o semplicemente della Patria. La carta di Giovanni Antonio Magini, ad esempio, intitolata “Patria del Friuli olim Forum Iulii”, dimostra che il nome della regione, un tempo chiamata “Forum Iulii”, nel 1620 era semplicemente quello di “Patria”.

Sarà anche utile ricordare che la nostra regione ha più volte mutato il suo nome, come bene scrive il Sabellico nel 1500: “Essa viene denominata Friuli, né è privo di fondamento il nome di Carnia come attestano Plinio e Tolomeo. Da parte mia preferisco usare il nome di ‘patria’ con cui gli abitanti del luogo indicano tutto ciò che ad essa si riferisce”.

Sicuramente errato risulta invece il nome di Liburnia, che si legge nel cartiglio della Galleria del Belvedere in Vaticano.

3 aprile 1077. Lo Stato dei patriarchi

Enrico IV dona alla chiesa d’Aquileia la contea del Friuli aggiungendovi la dignità e l’ordine ducale, e la villa di Lucinico, con tutte le regalie e quant’altro il conte Ludovico aveva posseduto come suo personale beneficio nella stessa contea. E’ l’atto di nascita dello Stato patriarcale.

sec. XI e XII. L’aquila sulle monete d’Aquileia

Divenne poi il simbolo della Patria, e ancor oggi appare, a Udine, sulla torre di via Manin e su un palazzo di via Savorgnana; sugli stemmi della Provincia, della Camera di Commercio e dell’Università di Udine, della Società Filologica Friulana e della Deputazione di Storia Patria per il Friuli, della Società Alpina Friulana e del Collegio dei Ragionieri del Friuli; sulla testata del quotidiano “Messaggero Veneto” e sulla bandiera degli autonomisti…

1231. Nasce il Parlamento della Patria del Friuli, “Colloquium Patriae Foriiulii”

sec. XII-XIII. Nasce la lingua friulana

sec. XIV. Nasce a Cividale la letteratura in friulano

1353. Diploma di fondazione dell’Università a Cividale

Fu concesso il 1° di agosto del 1353 da Carlo IV al patriarca Nicolò di Lussemburgo, ma non ebbe attuazione.

1366. “Constitutiones Patriae Foriiulii”

Furono raccolte per ordine del Patriarca Marquardo

20 giugno 1420. Il Luogotenente della Patria del Friuli Il Senato veneziano decide di essere rappresentato in Friuli da un luogotenente “qui repraesentet nostrum Dominium in terra Utini et per totam Patriam Fori Iulii”. Già in quel tempo, dunque, il Friuli era una patria.

1477. La Patria bruciata dai Turchi

Rimane memoria dell’invasione turca del 1477 in una lapide murata sul campanile di Tricesimo. Ecco il testo:

“M.CCCC. LXXVII Nota che de agosto fono legoste in la Patria et a ultimo otubrio li Turchi ronpe lo campo alosonzo lo dì sequente stracorse brusando la Patria per tuto”. In italiano corrente: Nel 1477 d’agosto ci sono le locuste nella Patria [del Friuli] e l’ultimo giorno d’ottobre i Turchi. Hanno rotto il campo sull’Isonzo il giorno seguente, scorrazzando e bruciando la Patria per ogni dove”.

1484. Le leggi della Patria stampate da Gerardo di Fiandra

Il primo libro stampato a Cividale da Gerardo di Fiandra nel 1480 fu il “De honesta voluptate et valetudine” del Platina; il primo libro da lui stampato a Udine nel 1484 si intitolò “Constitutioni de la patria del friuoli”, tradotte dal latino (del 1366) in veneto trevigiano da Pietro Edo. Interessante la motivazione della scelta linguistica:, “…non me parendo conveniente la elegatia della [lengua] toschana per esser troppo oscura a li populi furlani, né anchora la furlana: tra perché non è universale in tutto il Friule e tra perché mal si può scrivere e pezo, lezendo, pononciare et specialmente da chi non è pratico ne li vocabuli e accenti furlani, imaginai in tal translatione dovermi acostar più tosto alla lengua Trevisana che ad altra, per esser assai expedita e chiara et intelligibile da tutti”.

1553.-1573. Cartografia

Nel giro di vent’anni appaiono “La vera descritione del friuli et Patria…” di Giovanni Antonio Vavassori, detto Guadagnino (Venezia 1553); “La nova descrittione di tutta la patria del Friuli” di Pyrrho Ligorio (Roma 1563); il “Fori Ivlii, Vvlgo Frivli Typus” di Abraham Oertel, detto Ortelio (Anversa 1570); la “Fori Iulii accurata descriptio” di Abraham Oertel (Anversa 1573): documenti fondamentali per definire il Friuli in senso storico e geografico.

1581. L’“Italia nova” nella Galleria Vaticana

“LIBURNIA. OLIM. POSTEA. FORUM. IVLII. A. IVLIO. CAESARE. VT PVTANT. MOX. AQUILIEN[SIS]. AB. AQUILEIA. V[RBE]. POSTREMO. PATRIA. DICTA.EST. MONTES. HABET. OMNI. GENERE. METALLORUM. ABUNDANTES. E. QUIBUS. ETIAM. MARMOR[EM]. EXCINDITVR. CANDIDUM. ET. NIGRUM. IDQ[VE]. IN. FLAMINIAM. ET. GALL[IAM]. CISALPINAM. A. MERCATORIB[US]. IMPORTATVR. HABET. ETIAM. CAMPOS. ET. LATISSIMOS. ET. FERTLISS[IMOS]. VTITVRQ[VE]. CAELO. IN. PRIMIS. SALVBRI. ET. TEMPERATO.”

In traduzione: Quella che un tempo si chiamava Liburnia più tardi fu chiamata Forum Iulii da Giulio Cesare come si crede. Poi aquileiese dalla città di Aquileia. Infine è chiamata Patria. Possiede monti abbondanti di ogni genere di metalli dai quali si estrae marmo bianco e nero importato dai mercanti nella Flaminia e nella Gallia cisalpina. Ha anche campi amplissimi e fertilissimi in un clima salubre e temperato.

Osservazione: la denominazione di Liburnia, derivata dal popolo dei Liburni, stanziati a est dell’Istria, può essere applicata solo molto approssimativamente alla nostra Patria, e risulta quindi impropria se non falsa.

1593. Pari nestri

In un libretto stampato a Francoforte, contenente quaranta versioni del Pater noster, appare, al IX posto, la traduzione nella “Goritianorum & Foroiuliensium lingua”.

1596, 20 ottobre. Soppressione del rito aquileiese

1598. La Patria di Erasmo di Valvasone

Siede la patria mia tra il monte ’l mare

Quasi theatro, ch’abbia fatto l’arte,

Non la natura, a’ riguardanti appare,

E ’l Tagliamento l’interseca et parte:

S’apre un bel piano, ove si possa entrare,

Tra ’l merigge, et l’occaso, e in questa parte

Quanto aperto ne lassa il mar, e ’l monte

Chiude Liquenza con perpetuo fonte.

Fonte: La caccia, canto 102.

1602. La lingua friulana nella catechesi

Il problema della lingua nella catechesi fu posto sul tappeto dal patriarca Francesco Barbaro nel sinodo tenuto a Gorizia nel 1602. Egli accennò, in quel contesto, alla possibilità di usare la lingua “locale” per l’insegnamento del catechismo, e successivamente, nelle “Costituzioni del Patriarcato di Aquileia” autorizzò l’uso della lingua friulana nell’omeletica e nella catechesi. Considerando che il territorio delle diocesi di Aquileia e di Concordia era il territorio della Patria in senso storico, si conclude che esisteva un’unità etnico-linguistica friulana.

1604. Hercole Partenopeo “Descrittione della nob.ma Patria del Friuli”, Udine 1604

1620. Giovanni Antonio Magini

Carta della “Patria del Friuli olim Forum Iulii”, Bologna 1620 (in latino, olim = un tempo, una volta).

1635. Pietro Marchettano

1658. “Leggi, decreti, provisioni che concernono il Beneficio Universale della Patria del Friuli, et in particolare della Contadinanza…”, Udine 1658.

1660. La lingua materna nella catechesi

Il patriarca Giovanni Delfino, nel sinodo convocato a Udine nel 1660, autorizza i sacerdoti della diocesi d’Aquileia ad usare la “lingua materna et vernacula” tanto nella catechesi quanto nella predicazione delle domeniche e delle principali festività dell’anno liturgico. La decisione, in linea con l’analoga del 1602, dimostra l’esistenza di un’unità etnico-linguistica su tutto il territorio della Patria del Friuli.

1740. La benedizione in friulano dei patriarchi

Su un foglietto incollato nel “Liber Pontificalis” conservato nella Biblioteca patriarcale di Udine appare, manoscritta, la formula che in friulano concludeva le cerimonie del patriarca. Fu sicuramente in uso dal 1740 al 1769.

1746. Il catechismo in friulano a Udine

A Udine fu pubblicato a stampa il libretto della “Dottrine cristiane del Cardinâl Bellarmin”: serviva ai catechisti, non ai fedeli, in gran parte analfabeti.

1751, 6 luglio. Soppressione del Patriarcato di Aquileia

1753. La Patria del Friuli di Francesco Beretta per l’Albrizzi, in Venezia. Opera commissionata dal Comune di Udine.

La carta della regione è tratta da “Lo stato presente di tutti i paesi e popoli del mondo” di Giovanni Salomon.

1773. Il catechismo in friulano a Gorizia

A Gorizia viene stampato il libretto della “Dottrine Cristiane copiade dal Catechisim Roman e ridotte in lenghe furlane par facilitat dei Sacerdoz, che insegnin ai Contadins di vile”.

1775. Traduzione dell’Eneide in friulano, stampata a Gorizia

Nell’introduzione, scritta da “Il stampador a cui che lei”, per fornire alcune notizie biografiche sull’autore della traduzione, l’abate Zuan Josef Busiz (1660-1743), si legge che “finit il cors teologic a Graz, si restituì alla patria e al chiolè i Ordins sacris da So Eminenza Zuan Delfin XCIII. Patriarchia d’Aquileja, e Gardenal”: le parole “si restituì alla patria” significano “rientrò a Gorizia”, dove visse fino alla morte ricoprendo la carica di cancelliere arcidiaconale.

Si dimostra così che nel Settecento Gorizia era considerata, dai goriziani, luogo della Patria del Friuli, e che nel loro lessico “patria” era sinonimo di Friuli.

1798. Carta topografica di tutto il territorio del Friuli goriziano ed udinese di Giovanni Antonio Capellaris, Venezia 1798.

L’eredità della Patria

Il 17 ottobre 1797, per effetto del Trattato di Campoformido, con la Repubblica di Venezia morì anche la Patria del Friuli, ma la sua eredità non poteva essere cancellata con un tratto di penna: si tratta di un patrimonio di valori non ancora dilapidato o dimenticato dagli abitanti del Friuli, che può essere ancora utilizzato per conciliare tradizione e modernità nel nostro futuro.

Fra i valori visibili, rinviando i lettori alla bibliografia generale contenuta nel volume “Il Friuli.Una Patria”, indichiamo l’urbanistica, l’architettura rurale spontanea, le chiesette votive che conferiscono un carattere inconfondibile al paesaggio del Friuli, la scultura lignea…; fra quelli invisibili ricordiamo la lingua friulana nelle sue varianti e i dialetti slavi tedeschi e veneti; e ancora il lavoro come titolo per partecipare alla spartizione del prodotto collettivo;

la solidarietà paesana e la capacità di sacrificarsi per gli altri; la parsimonia…: sono proprio questi valori morali che hanno consentito al popolo friulano di ricostruire il Friuli, dopo il terremoto del 1976, in tempi e modi che hanno stupito il mondo.

1863. Graziadio Isaia Ascoli inventa la Venezia Giulia

A Milano, con un articolo intitolato “Le Venezie”, pubblicato su “Il Museo di Famiglia”, l’Ascoli crea la Venezia Giulia quale strumento diplomatico e giornalistico utile al nazionalismo italiano.

1866. Nasce l’Istituto Tecnico di Udine

Prima istituzione che assume il territorio della Patria del Friuli come oggetto di studio e nel 1868 pubblica la “Carte geologica del Friuli” di Torquato Taramelli.

1871. Pubblicato a Venezia il Vocabolario friulano di Jacopo Pirona

1873. L’autonomia della lingua friulana

Il glottologo goriziano Graziadio Isaia Ascoli, al quale è intitolata la Società Filologica Friulana, nei “Saggi ladini” dimostra l’autonomia linguistica del friulano nel quadro delle lingue romanze.

1877. La Patria del Friuli

Quotidiano udinese fondato e diretto da Domenico Del Bianco

1892. Michele Leicht

“Della necessità di studi storici per l’illustrazione della Patria del Friuli” in “Pagine Friulane”, aprile 1892

1900. G.B. Picotti

“Il nome“Patria” attribuito al Friuli”, Antologia Veneta, anno 1, n. 4, Feltre 1900.

1903. Pier Silverio Leicht

“Parlamento della Patria del Friuli ecc.” in “Atti dell’Accademia di Udine”, serie III, vol. XXI, Udine 1903.

1905. Fondazione a Cividale della Società storica friulana, poi Deputazione di Storia Patria per il Friuli nel 1918, che pubblica la rivista “Memorie Storiche Cividalesi”, poi “Forogiuliesi” a partire dal 1908.

1913. Carta politico-amministrativa della Patria del Friuli al cadere della Repubblica Veneta di Gian Lodovico Bertolini e Umberto Rinaldi.

1919. Società Filologica Friulana A Gorizia, il 23 novembre, assemblea costitutiva della Società Filologica Friulana.

1921. “La Patrie ladine” di Achille Tellini

1923. Mussolini crea la Provincia del Friuli con Udine Capitale

Il territorio del nuovo ente, che includeva la Valcanale (mai appartenuta alla Patria), è la somma dei territori delle Province di Udine e Gorizia: mancava soltanto il Mandamento di Portogruaro per ricomporre il territorio dell’antica Patria.

1923. La Patria del Friuli di Giuseppe Girardini

“Da molto tempo vanno comparendo degli scritti e si fanno delle manifestazioni nelle quali si dà per cosa intesa e fatta che il Friuli fa parte di quella che si vuole chiamare Venezia Giulia, e che è una provincia dipendente dal nesso regionale che farebbe capo a Trieste (…) io non consento affatto a considerare il Friuli come una provincia facente parte di una regione presieduta da Trieste (…). Ora il Friuli non è soltanto una provincia, fu uno stato ed è una regione (…). Questo concetto della Patria del Friuli io proposi e sostenni, nella visione della vittoria ancor prima della guerra…”.

Fonte: Giornale di Udine, 23 febbraio 1923

1928. L’anima del Friuli

“Oh anima del Friuli, che sembra gaia ed è triste, che sembra lenta ed è pensosa, che sembra mobile ed è fedele, fra i Veneti Giulii e gli Euganei, fra l’Alpe Carnica e il Litorale di Grado… Gabriele D’Annunzio”.

1928. La dedica di Gabriele d’Annunzio

“Ai coraggiosi compagni de La Panarie, custodi della Piccola Patria nella Grande”: autografo su “La Panarie”, luglio-agosto 1928.

1945. La Patrie dal Friûl di Tiziano Tessitori

Associazione per l’autonomia friulana all’insegna del motto “Di bessôi”.

1945. “La Patria era sui monti” di Chino Ermacora

Primo libro storico sulla Resistenza in Friuli.

1946. “La Patrie dal Friûl”

Settimanale di Giuseppe Marchetti

1947, 27 giugno. La Regione nella Costituzione.

Sarà istituita il 31 gennaio 1963.

1949. “Dov’è la mia patria” di Pier Paolo Pasolini

“Dulà ch’a è la me patria”: “Si clamaràia italia?/ Ciantaràni tal so grin/ miliòns di muàrs tal so grin,/ i ciantaràiu tal so grin?/ - italia, non lusint?/ No fantat!…Nissun a no ama i me mil àins di lavòur,/ la me patria a è ta la me sèit di amòur. No fantat”. (Primi e ultimi versi della composizione, !”: in Pier Paolo Pasolini, Tutte le poesie, a cura di Graziella Chiarcossi e Walter Siti, Garzanti, Milano 1993, pag. 1345.).

1953. Nasce l’Ente Friuli nel Mondo

Il nuovo ente, ideato da Chino Ermacora, si pone come punto di riferimento per tutti gli emigranti del Friuli storico, e quindi anche per la provincia di Gorizia, convenzionalmente (non giuridicamente) inclusa nella Venezia Giulia.

1957. Il Premio Epifania

A Tarcento nasce la tradizione del Premio Epifania, che vuol segnalare i friulani nati nelle province della Patria o, se si preferisce, del Friuli storico (Udine, Gorizia e Pordenone-Portogruaro) che con i loro talenti hanno onorato la terra d’origine o di residenza, e i nati altrove che hanno reso fondamentali sevizi alla nostra regione, come, ad esempio, l’on. Giuseppe Zamberletti, Commissario straordinario della ricostruzione dopo il terremoto del 1976.

1963, 31 gennaio. La Regione Friuli-Venezia Giulia

Il Parlamento italiano approva con legge costituzionale lo statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia, senza definire in senso territoriale il Friuli e la Venezia Giulia. Non si sa, quindi, chi siano i friulani e i giuliani a tenore di legge.

1966. Giovanni Maria Del Basso

“Lo stemma della Patria del Friuli”, in Memorie Storiche Forogiuliesi XLVII, Udine 1966.

1969. La Patria del Friuli di Gino di Caporiacco

Fonte: Friuli d’oggi, 31 luglio 1969

1973. Relazioni dei Rettori Veneti di Terraferma. I. La Patria del Friuli

di Amelio Tagliaferri, Giuffrè, Milano 1973

1973. “La Patrie dal Friûl”

Sfuei dai furlans de Svuissare fondato da Agnul M. Pittana

1976. Terremoto e ricostruzione

Il terremoto del 6 maggio e la successiva esemplare ricostruzione pongono in luce i valori morali e civili di “un piccolo grande popolo”, preziosa eredità della Patria del Friuli.

1977. L’Università di Udine

Per esplicita volontà dello Stato deve essere “organico strumento di sviluppo e di rinnovamento dei filoni originali della cultura, della lingua, delle tradizioni e della storia del Friuli” (art. 26 della legge 8 agosto 1977, n. 546).

1984. “Patrie dal Friûl”

Mensile di pre Antoni Beline.

1988. “Theatrum Fori Iulii. La Patria del Friuli ed i territori finitimi…”

di Luciano Lago e Claudio Rossit, Trieste 1988.

1991. “La formazione del concetto di Patria del Friuli…”

di Cesare Scalon in Atti dell’Accademia di Udine, vol. LXXXIV, 1992

1999. La tutela della lingua Legge della Repubblica 482/99

2001. Il friulano nella liturgia Decreto Vaticano 127701/L

2007. Il canto popolare ladino nell’inchiesta “Das volkslied in osterreich” (1904-1915) Friuli orientale

a cura di Roberto Starec. L’Autore dimostra che la villotta popolare fu l’originalissimo canto che riempiva tutto il territorio della Patria. Edizione della Società Filologica Friulana in collaborazione con l’Istituto Culturale Ladino Majon di Fascegn, dic.2007.

2008. “Il Friuli. Una Patria” Catalogo della Mostra intitolata: “La Patria del Friuli 1077-1797”.

Il volume curato da Gianfranco Ellero e Giuseppe Bergamini ed edito dalla Provincia di Udine.