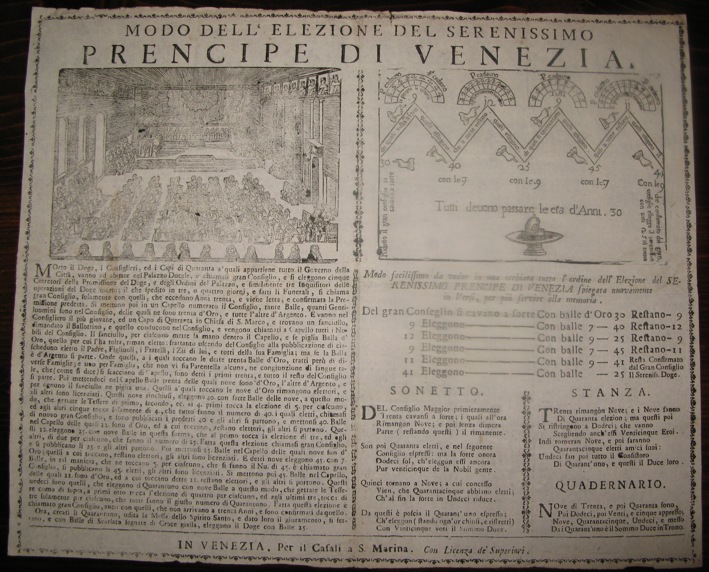

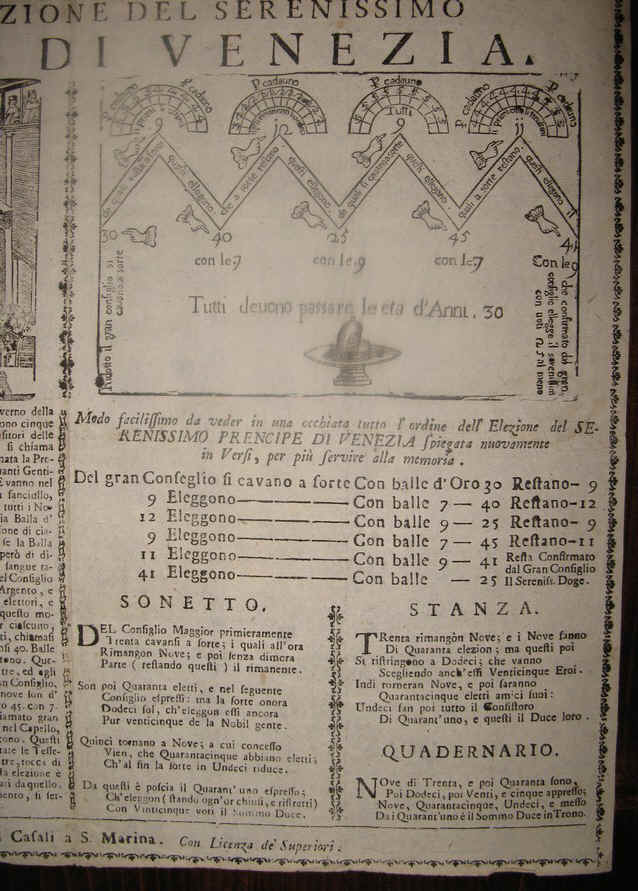

| Le più grandi civiltà non devono il proprio successo alla ricchezza del loro territorio. Le civiltà più durature, quelle che hanno avuto nella storia dell'umanità il maggior peso, sono tali per la capacità di organizzare la loro forma di stato. Pensiamo agli egizi, ai mesopotamici, alle città medioevali, ma soprattutto a Venezia. Venezia non ha nessuna ricchezza naturale, non ha miniere, non ha boschi, non è l'unica ad avere l'accesso al mare. Venezia dalla fine del 600 alla fine del 1700, per più di mille anni, è stata una potenza mondiale. Non è facile riassumere l'organizzazione politica di Venezia, che ha avuto notevoli e significativi cambiamenti nel corso di un millennio. Proprio adeguando le regole che hanno governato la macchina politica, la Repubblica è riuscita a mantenere quel predominio che tutti le hanno riconosciuto. La fine della Repubblica non è avvenuta per la vittoria di un nemico, ma perché aveva esaurito quella spinta vitale che l'ha guidata per 1100 anni Nei primi periodi della Repubblica, dopo che, nel 687, il popolo aveva proclamato Paolo Lucio Anafesto primo doge, a vita, Venezia ha incontrato gravi difficoltà dovute al tentativo di qualche doge di assumere un potere assoluto, o di instaurare una dinastia. Alla fine della Repubblica il doge aveva scarsissimo potere: era una figura di grande prestigio, di notevole peso a livello internazionale, ma con nessuna possibilità di gestire lo Stato, che, invece, era portato avanti dalle altre Magistrature. I principali elementi che hanno caratterizzato la nomina del Doge sono, a mio parere, il peso della sorte e l'impegno che il nuovo Doge era chiamato a sottoscrivere all'atto del suo insediamento. Fin dal 1252 l'elezione del Doge cominciava con la casuale ricerca del "ballottino". Il consigliere più giovane, dopo una preghiera rituale, uscendo dalla Basilica indicava nel primo fanciullo che incontrava il "ballottino", quello che estraeva le "balle" che designavano iprimi elettori. Il "ballottino" consegnava a ciascuno dei consiglieri, che, in fila, gli passavano davanti, una biglia cava. Soltanto all'interno di trenta biglie c'era scritta la parola "elector": chi riceveva la biglia vuota non partecipava alla votazione. E da questi trenta, così indicati dalla sorte, iniziava l'elezione del capo della più grande potenza commerciale ed economica del mondo allora conosciuto. Dei trenta, a sorte, ventuno venivano "levati" e ne rimanevano nove. Questi nove ne eleggevano quaranta che dovevano ricevere sette voti ciascuno. E così per nove tornate di elezioni e di esclusioni, fino a quando gli ultimi quarantuno eleggevano il doge che doveva ricevere venticinque preferenze. Il doge prima di essere nominato doveva giurare di rispettare la "promissione dogale" che conteneva le regole alle quali il Doge e la sua famiglia dovevano attenersi. Il contenuto della "promissione dogale" veniva modificata e aggiornata nel corso del tempo per adeguarla alle necessità e per impedire eventuali abusi che il Doge potesse compiere: il mancato rispetto della "promissione dogale" comportava anche la morte. Il 17 aprile del 1356, per alto tradimento, veniva decapitato il Doge Marin Faliero. A perenne ricordo e disprezzo, nella sala del Maggior consiglio, un drappo nero copre lo spazio della parete riservato alla sua immagine.

|