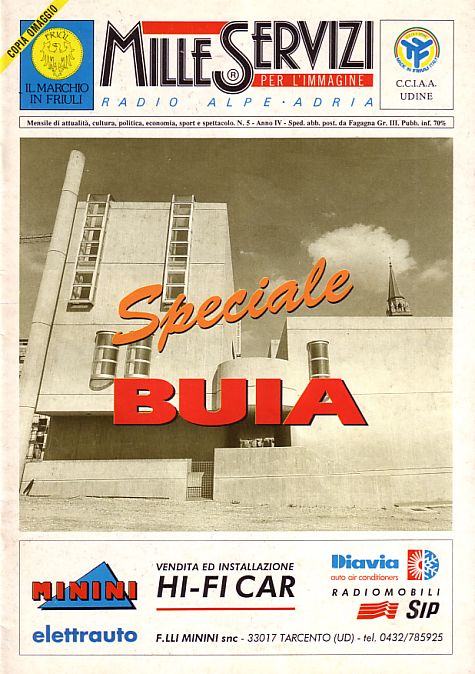

La storia di Buja |  |

La storia di Buja |  |

| La stessa posizione di Buja lascia pensare ad una sua storia abbastanza antica ed intensa. In effetti i primi segnali di vita sono testimoniati dai castellieri scoperti a Mels e Pidicuel che costituivano sicuramente un ottimo rifugio in caso di minaccia esterna. Qui ebbero luogo degli stanziamenti non temporanei; e questo sulla base dei reperti che risalgono all'età del bronzo e che mettono in luce un po' quella che fu la reale consistenza abitativa della zona. In epoca romana, poi, il territorio bujese acquistò anche strategica e militare. Due strade tagliavano, infatti, la pianura e si incuneavano nell'anfiteatro morenico confluendo nelle Via Iulia Augusta. Tali strade partivano da Concordia e si sviluppavano lungo due tracciati diversi: una attraversava le attuali Codroipo, Fagagna, Colloredo di Montalbano e Gemona; l'altra, lungo la sponda di destra del fiume Tagliamento inizialmente, attraversava poi Ragogna, Osoppo e Magnano in Riviera. Le colline di Buja, pertanto, costruirono un punto di vedetta e di difesa di utilità evidente. Allora per comunicare tra le varie zone, soprattutto in chiave difensiva, si usava il sistema delle "torri di segnalazione" usando il linguaggio dei fuochi e degli specchi. E buja, com'è rintracciabile nei suoi vetusti castellieri, fu, in quest'ottica, un punto di raccordo che venne utilizzato e sviluppato durante la domina zione dei Longobardi. La presenza longobarda, del resto, è documentata da alcune tombe fornite di corredo funebre rinvenute a Colosomano e S. Salvatore. Si tratta di un sepolcreto importantissimo dal punto di vista storico: è secondo soltanto a quello di Cividale del Friuli. Il Castello di Buja, con il suo territorio sottostante, passò via via ai Patriarchi d'Aquileia, quindi ai signori di Varmo, Villalta, D'Arcano, Prampero e Colloredo. Nel 1315 i Conti di Gorizia tentarono di mettere in crisi lo Stato Patriarcale e misero in atto un assalto al Castello di Buja (come fecero a più riprese diversi signorotti delle zone viciniori, e non ). La fortificazione non passò di mano mai definitivamente e solo nel 1375, per sopraggiunte difficoltà finanziarie, il Patriarca d'Aquileia diede in feudo Buja diventando in tal modo una Gastaldia ereditaria. Nel 1371 ci fu a Buja la promulgazione degli Statuti, ma la comunità non ottenne la forza e il potere desiderati e non riuscì ad avere una propria voce in seno al parlamento della Patria del Friuli. Da allora le vicende di Buja e del suo splendido territorio sono accomunate, più o meno, all'andamento che contraddistinse l'evolversi della situazione politica ed economica del Friuli. "Allo scoppio della Prima Guerra d'Indipendenza — come si può leggere nel volume "Il Friuli-Venezia Giulia, paese per paese" (Bonechi editore) — i patrioti di Buja si unirono a quelli di tutto il Friuli, ma nello scontro presso Visco furono sconfìtti e dovettero attendere la Terza Guerra d'Indipendenza per ottenere la libertà". Ora tale libertà viene difesa, economicamente parlando, con un intenso pacchetto di attività produttive, tanto che a Buja e il suo hinterland sono una delle zone più industrializzate e vivaci del Friuli Collinare. |